INFO. GENERAL

Los riesgos y peligros de la Boleta Única de Papel

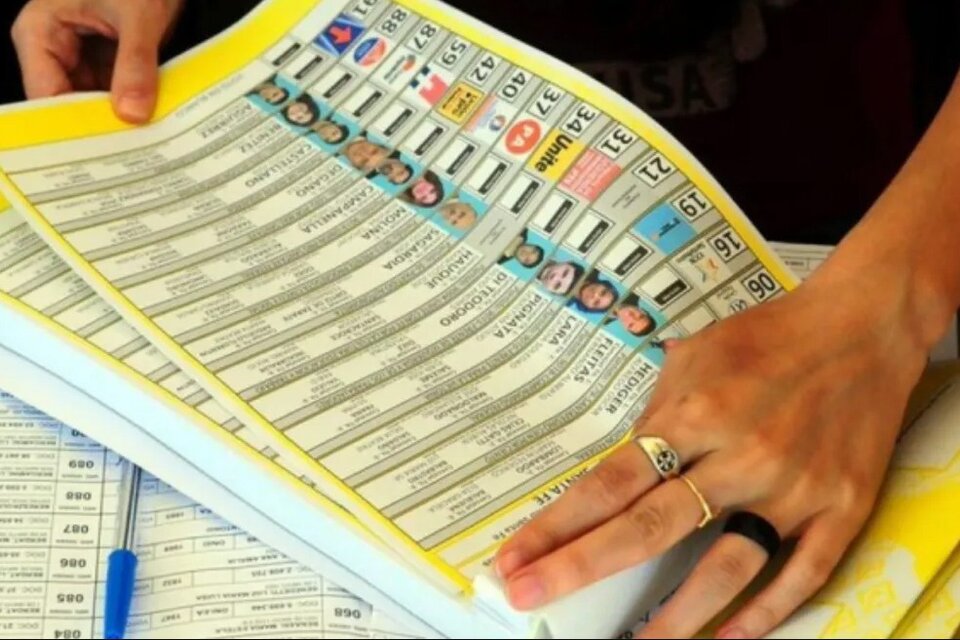

Las provincias que ya implementaron la Boleta Única de Papel registraron aumento de votos nulos y en blanco, envidenciando la falta de capacitación de fiscales y ciudadanos. De cara a las elecciones de 2025, la preocupación crece ante los recortes en el Correo y la Casa de la Moneda a cargo de la provisión histórica de padrones, planillas e instructivos. Mitos, teoría del arrastre y elecciones concurrentes.

El cambioa la Boleta Única de Papel plantea una enorme cantidad de interrogantes de cara a las elecciones de 2025. La experiencia, en las provincias que usaron el sistema, es que hay un 5 por ciento de votos en blanco o nulos adicionales porque una parte de los ciudadanos no saben usarlo. Ponen una cruz en un candidato y por ahí también en otro de la misma categoría. Voto nulo. Ponen la cruz en una candidato de una categoría y no lo ponen en candidatos de otras categorías. Se necesita capacitación de los ciudadanos y de los fiscales, algo que no aparece planificado por ningún lado. En el gobierno de Javier Milei creen que el sistema, de por sí, será más transparente, pero quienes llevan años analizando las mecánicas de los comicios afirman que en una mesa en la que una fuerza no tiene fiscales, puede aparecer un montón de cruces en la boleta, nulificando ese voto. Pero, además, la administración Milei eleva las incertidumbres al máximo. Ha hecho trascender que cerrará la Casa de la Moneda, pero ahí es donde se imprimen los desde siempre los padrones electorales, un trabajo delicado y que requiere de la seguridad equivalente a la impresión de billetes. ¿Se mandará a imprimir al exterior? ¿Lo permitirá la justicia electoral? Al mismo tiempo, el Correo Argentino, que realiza el 90 por ciento del operativo de los comicios, ya despidió 5.000 empleados y acaba de echar al gerente que manejaba el tema electoral. El brutal recorte de personal pone en duda que el operativo funcione.

Lo malos que vos matais…

El Congreso votó en la semana pasada la Boleta Única de Papel, que significa que ya los partidos no van a proveer las boletas, sino que habrá una única boleta, gigante, provista por el Estado, en la que los ciudadanos deberán marcar su voto con una birome. El nuevo sistema fue celebrado por La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo principalmente. Es que todo proviene de un mito instalado desde hace años:

Mito 1: Los peronistas -dicen- tienen un aceitado mecanismo de punteros que le entregan a los votantes la boleta de papel del PJ (o el nombre de la alianza que integra) y de esa manera el ciudadano entra al cuarto oscuro con un voto ya pactado de antemano. Los jueces electorales dicen que eso es cosa del pasado. Ocurre poco o muy poco en estos tiempos.

Mito 2: Los peronistas, los malos, roban las boletas de los demás partidos y eso les da una ventaja decisiva. También en esto, los jueces electorales reiteran que es cosa del pasado. Casi no ocurre, es muy marginal.

Mito 3: Los malísimos peronistas van a los geriátricos y a otras instituciones y le dan a los que están internados la boleta del partido, produciendo otro voto manipulado. Nuevamente, los jueces electorales sostienen que ese fenómeno casi no existe.

Los partidos de derecha afirman que es verdad que son hechos muy puntuales, muy marginales, pero que la sumatoria de esas tres maniobras, aunque altere sólo 1 por ciento de los votos, en elecciones tan parejas como las actuales, son de máxima importancia. El argumento es que en estas épocas las elecciones son muy parejas, con diferencias que van entre 0,2 y 1,2 por ciento en muchísimos casos. La elección norteamericana que se viene, por ejemplo, amenaza con tener ese rango de diferencia.

Del otro lado, prácticamente todos los jueces electorales sostienen que el sistema electoral argentino está más que probado. Nunca hubo una sola denuncia de fraude que haya tenido sustento en la justicia y lo cierto es que los oficialismos perdieron reiteradamente. El último ejemplo, es el de 2023, en que perdió el peronismo, que gobernaba, pero cuatro años había perdido el PRO, que también gobernaba. Los ejemplos son incontables.

El Estado se hace cargo de la boleta

A nivel internacional sólo Uruguay mantiene el sistema de la boleta suministrada por los partidos, de manera que en la justicia electoral consideran que debe hablarse de una especie de modernización. Curiosamente, el gobierno de Milei, tan anti-Estado, festeja que el protagonista del suministro de la boleta, pasa a ser el Estado. Estos son los argumentos en danza:

* Se termina con el negocio de la impresión de boletas, algo que favorecía a los partidos chicos, entre ellos LLA. Es público y notorio que distintas fuerzas políticas se quedaban con parte del dinero para hacer campaña. LLA, ahora en el poder, no necesita de ese dinero.

*Desde el punto de vista del sostenimiento del medio ambiente -otro tema que los libertarios odian- es evidente que hay un ahorro de papel: ya no se imprime una boleta por cada partido sino una para todos los partidos y el voto se marca con cruces.

Quienes defienden el nuevo sistema afirman, principalmente, que evita las maniobras del peronismo, y quienes se oponen sostienen que el anterior funcionaba sin problemas, sin objeciones reales. El nuevo -dicen- dependerá mucho de la capacitación.

Educar al soberano y a los fiscales

La experiencia indica, en las provincias que ya usaron la boleta única, que la clave está en la capacitación del ciudadano y también de los fiscales. Nada de eso figura en los planes existentes ahora y menos que menos aparece la previsión de los gastos para hacer esa capacitación.

*El ciudadano tiene que marcar con una cruz la categoría que vota. Por ejemplo, en ocho provincias el año que viene se votan senadores nacionales y diputados. Habrá que poner una cruz en cada una de las categorías. Sin capacitación, se corre el peligro de que el votante ponga cruces en dos listas de candidatos a diputados (voto nulo) y ninguna en senadores (voto en blanco). O a la inversa.

*Los fiscales, entre otras cosas, tendrán que controlar como siempre. El partido que no tiene fiscales corre el riesgo que las boletas con una cruz a su favor terminen llenándose de cruces, con lo que el voto es nulo.

Por supuesto que el nuevo sistema tiene otra forma de escrutinio de manera que en ese terreno la capacitación a las autoridades de mesa también será determinante.

Como combinar elecciones

La justicia electoral y la política tendrán la última palabra en una cuestión más que espinosa: cómo se combinarán las elecciones a senadores y diputados nacionales, con las de legisladores de cada provincia, concejales y otros cargos provinciales.

Por lo que pudo chequear Página/12, que en una boleta única aparezcan los cargos nacionales y provinciales requiere que la legislatura de la provincia que se trate modifique la actual ley electoral de la provincia y adecúe la boleta provincial a la nacional. No es sencillo.

La otra cuestión paralela es política. Es muy posible que los gobernadores no quieran vincular sus elecciones a las nacionales, entendiendo que Milei moverá mucho dinero y mucha influencia. El gobernador seguramente quiera disociar la elección nacional de la provincia. Esta cuestión es esencial, sobre todo en Provincia de Buenos Aires.

Después de la experiencia en CABA del año pasado, la justicia electoral intentará evitar las elecciones concurrentes, o sea que las nacionales y las provinciales se hagan el mismo día. La idea de las dos boletas y las dos urnas no camina. Casi seguro, la justicia electoral va a exigir que si no hay boleta única para todos los cargos, las elecciones sean en dos días distintos. Significará un gasto adicional en logística, pero es probable que los gobernadores se inclinen por esa variante.

Hay un dato político adicional que tiene que ver con la ley votada. Un partido nacional va a querer que su figura tenga un arrastre en todos los cargos, o sea que se promueva el equivalente a boleta completa. Apoyo al dirigente más conocido y, a partir de eso, a toda la lista. La variante no está prevista en la ley que salió del Congreso, básicamente porque se oponían los partidos provinciales y los votos de sus diputados eran imprescindibles. Pero es muy difícil que el peronismo, el radicalismo y los libertarios no introduzcan el mecanismo de boleta completa. Lo harán con otra ley o con alguna disposición en la reglamentación de la ley.

Elecciones y ajuste

A las dudas que plantea la boleta única se agregan las tremendas consecuencias del ajuste que puso en marcha el gobierno de Milei:

*Por de pronto, esta semana la Casa Rosada dejó entrever que va a cerrar la Casa de la Moneda, porque manda a imprimir los billetes al exterior. Pero desde el punto de vista electoral, en la Casa de la Moneda se imprimen los padrones, un trabajo delicado y que no puede estar en manos de cualquiera. ¿Los padrones se mandarán a imprimir a China? Además de los padrones, la Casa de la Moneda produce casi toda la documentación electoral: planillas, instructivos y hasta había comprado máquinas especialmente para lo que llaman el módulo electoral.

*El achicamiento del Correo, con una enorme cantidad de despidos, también produce un fuerte debilitamiento del aparato para los comicios. En una elección se usan 16.000 vehículos del Correo, mulas y lanchas para llevar el material a las mesas. Todo el operativo lo maneja el Correo, incluyendo planillas, instructivos y biombos, cuando se necesitaron. Pero, además, esta semana se produjo el alejamiento de Diego Fernández Oliver, el responsable del Servicio Electoral de la empresa. El Correo dice que no fue un despido, sino que Fernández Oliver se fue a trabajar con Daniel Scioli a su secretaría. Lo cierto es que los 5.000 despidos -varios de los que manejan el operativo electoral- y el cierre de sucursales fueron una noticia dramática para los jueces: piensan que el operativo está en riesgo. El papel protagónico en el Correo parece tenerlo ahora Alejandro Tulio, histórico director nacional electoral, contratado como asesor.

A los ajustes se suma el ajuste en la propia justicia electoral. Redujeron los presupuestos, igualito que en las universidades. De manera que los jueces están asombrados por las imprevisiones y hablan de que no hay nada asegurado en el operativo electoral de 2025.

INFO. GENERAL

Alerta máxima en el kirchnerismo: creen que es inminente la detención de Cristina

En el Instituto Patria creen que la Corte fallará el próximo martes y se declaran en «alerta y movilización».

El senador Oscar Parrilli llamó por teléfono a el diputado Eduardo Valdés este viernes para comunicar el estado de alerta que vive por estas horas el Instituto Patria, bajo la convicción de que la Corte fallará contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad el martes próximo, en la reunión de acuerdos. La ex Presidenta y su entorno creen que su detención sería inminente.

La preocupación del kirchnerismo se palpa en los frenéticos mensajes que cruzan legisladores, dirigentes y militantes, tan solo para compartir la angustia ante una decisión que imaginan inminente, luego que la Corte removiera el ultimo obstáculo procesal al rechazar la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti. En el Instituto Patria confirmaron a LPO este viernes que no hay interlocución con el máximo tribunal.

Si la Corte falla y confirma la sentencia contra Cristina antes del 19 de Julio, no podrá ser candidata a diputada en las elecciones bonaerenses de septiembre, donde las encuestas indican que tiene buenas probabilidades de ganar en la Tercera Sección Electoral, esto es el sur del Conurbano, la zona más popular y poblada de la provincia.

Un camarista reconoció a LPO que existen presiones de sectores del poder para que Cristina vaya presa, algo que también habían admitido los senadores cuando se trató el frustrado proyecto de Ficha Limpia en el Senado. «En Argentina siempre es un mal momento para fallar, porque hay elecciones cada dos años y casi siempre estamos en campaña electoral», matizó un juez federal para conceder que la Corte puede resolver el caso ahora.

Ante la posibilidad de la detención de la ex presidenta, el kirchnerismo analizaba este viernes movilizarse. El diputado kirchnerista y secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó ante la prensa que «tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no». En el despacho de una colega suya del bloque peronista, confirmaron a LPO que la definición del momento en el peronismo es de «alerta y movilización».

Tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no.

Un juez de Comodoro Py que conoce a la ex presidenta afirmó a LP que Cristina esperaba este escenario. «De un momento a otro, los jueces pueden dar ‘enter’ para fallar o posponer la sentencia, ella lo sabía y por eso apuró su candidatura y los trató de guardia pretoriana», dijo en referencia al reportaje que le concedió Cristina a C5N el pasado lunes.

Como sea, las posibles consecuencias de una detención de Cristina eran analizadas este viernes en todo el sistema político. Una lectura es que el peronismo podría hacer una pausa en sus divisiones para defender a la actual presidenta del PJ, principal partido de la oposición, lo que también sugiere un posible impacto internacional.

«De la Rúa metió preso a Menem para tapar el ajuste y no le sirvió de nada», recordó un dirigente peronista de larga trayectoria y agregó: «en Brasil lo metieron preso a Lula, parecía que no pasaba nada y después volvió a ser electo Presidente». En efecto, el impacto de una detención de Cristina sobre el gobierno de Milei no es un tema menor.

«Es una bomba neutrónica en el peronismo», opinó con una mirada menos romántica uno de los dirigentes más importantes de esa fuerza. El gobierno, en tanto, podría experimentar el relativo alivio de no arriesgarse a una derrota en la tercera sección electoral que, como publicó LPO, amenaza con garantizarle la victoria al kirchnerismo en el resultado global del territorio bonaerense si la diferencia es abismal.

El peronismo, por supuesto, planteará la detención de Cristina como la proscripción de la ex presidenta. Esa es la razón por la que hasta un diputado macrista repetía hasta el cansancio cuando se discutió el proyecto de Ficha Limpia que «a Cristina hay que ganarle en las urnas».

Una decisión inminente de la Corte iría en contra de la jurisprudencia no escrita del máximo tribunal, acerca que no resuelve casos de corrupción que afecten o inhiban los derechos políticos de un posible candidato en un año electoral.

Como sea, las opciones de la Corte serían la de negarse a tomar el caso, por medio de la apelación del artículo 280 del Código Penal, y dejar firme la sentencia de la Cámara de Casación o abrir los recursos de queja y revocarlos, con el mismo desenlace para la ex presidenta. Pero los ministros también podrían revisar los recursos y tomar el de la fiscalía, que duplica la condena a 12 años bajo la figura de asociación ilícita, lo cual dilataría el proceso y otorgaría más tiempo a Cristina.

Con información de la Política On-Line

-

PROVINCIALES2 días atrás

PROVINCIALES2 días atrásEn el Día Mundial del Ambiente se rinde homenaje a la naturaleza con un Escenario Verde

-

RIO TURBIO2 días atrás

RIO TURBIO2 días atrásValdelen se prepara para la Temporada Invernal 2025

-

PROVINCIALES1 día atrás

PROVINCIALES1 día atrásEl Gobierno provincial impulsa medidas para fortalecer la competitividad del sector pesquero y destrabar el conflicto con SOMU

-

PROVINCIALES1 día atrás

PROVINCIALES1 día atrásLeguizamón visitó hospitales, escuelas y entes públicos en Río Turbio y 28 de noviembre